近日,太阳成城集团tyc234cc古天乐朱敏生教授团队在溃疡性结肠炎(UC)的病因研究上取得重大突破,首次证实该疾病是由一种气单胞菌新亚种(Aeromonas sp. MTB)感染所致。团队揭示了该疾病诱发机理——该菌通过分泌气溶素毒素,选择性破坏肠道巨噬细胞屏障,导致肠道对炎症高度敏感,从而诱发肠炎。

这一发现为彻底攻克UC提供了关键科学依据。研究成果以“An Aeromonas variant that produces aerolysin promotes susceptibility to ulcerative colitis”为题,在2025年11月20日发表于国际顶级期刊Science。

团队长期致力于重大胃肠道疾病的病因学研究,并开发根治性药物。该团队曾首次发现顽固性便秘由特定致病菌(Shigella sp. PIB)感染引起,相关成果发表于国际权威期刊(JCI 2022、PNAS 2025),目前正开展噬菌体制剂的临床研究。

溃疡性结肠炎的显著特征是肠道黏膜屏障破坏,一般认为是一种肠黏膜病,但是什么原因启动了肠黏膜破坏?目前还不清楚。朱敏生团队认为,如果能找到肠黏膜破坏的“起始事件”,就有可能找到病因。

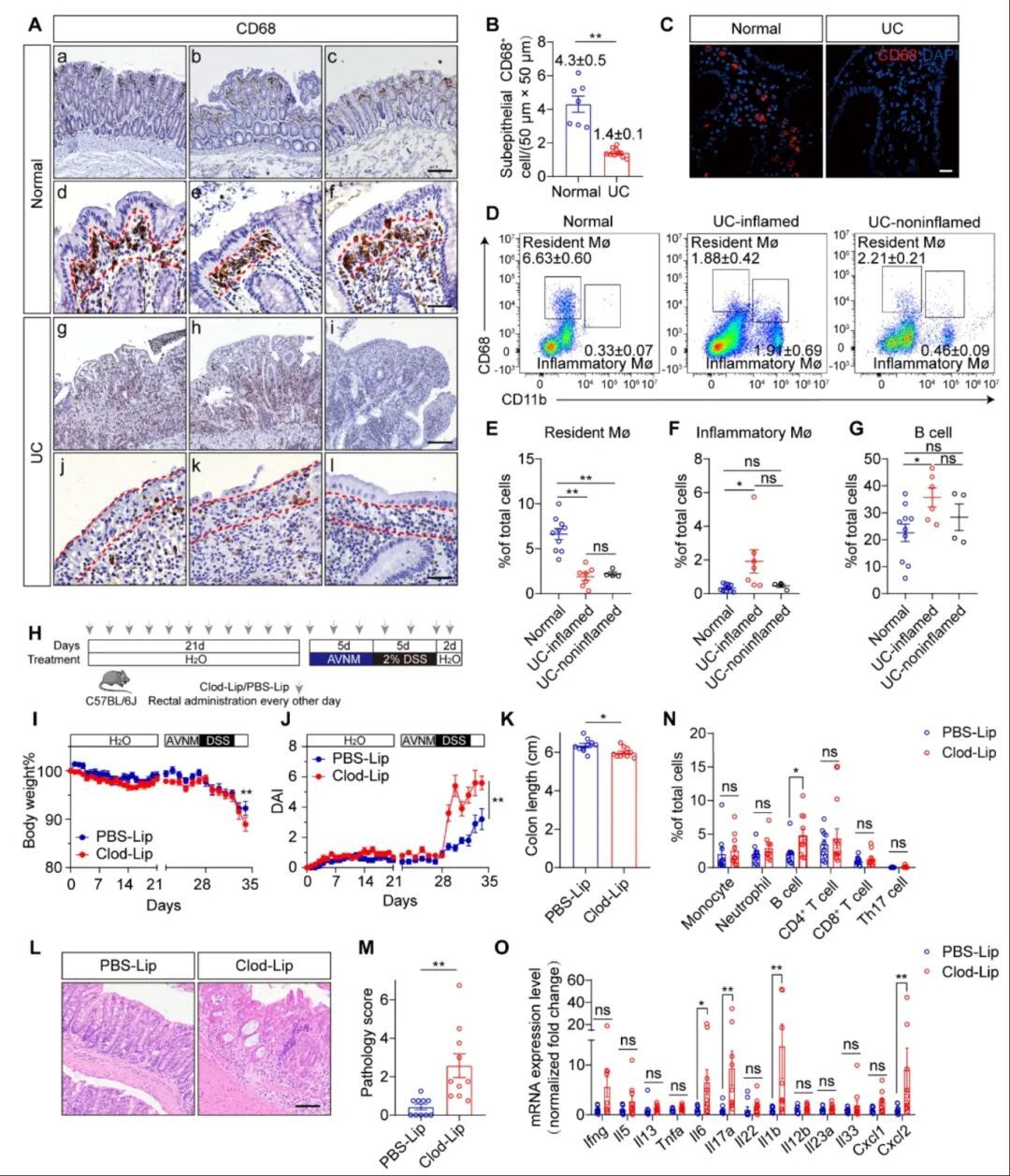

团队通过对UC肠组织观察研究后发现:肠黏膜巨噬细胞屏障在炎症出现之前就已经缺失,提示巨噬细胞屏障破坏可能是肠炎发生的“起始事件”(图1.A-G)。通过化学法或遗传学手段预先清除结肠巨噬细胞,发现动物并不发生肠炎,但轻度损伤刺激后,发生严重的腹泻、便血、免疫学改变等典型UC表现(图1.H-O)。由此进一步证明巨噬细胞屏障破坏是肠黏膜破坏的“起始事件”,可导致肠炎敏感性显著提高。

图1.常驻巨噬细胞屏障在UC结肠中缺失,动物模型中该屏障缺失加重DSS肠炎

什么原因诱发了“起始事件”?这是阐明发病原因下一个最关键的问题。研究人员猜测,肠道是不是产生了某种毒素直接破坏了巨噬细胞?为证明这一猜测,研究者利用鼠源诱导的巨噬细胞(BMDM)先建立了筛选模型,逐个培养每一个UC患者的粪菌,检测培养上清对巨噬细胞的毒性。结果发现:正常人的粪菌上清无BMDM毒性,而47.9%的UC粪菌上清则会引起显著的BMDM死亡,提示UC粪菌中的确存在能产生毒性物质的细菌。通过阴离子层析纯化该蛋白,经联合液相色谱串联质谱法鉴定,发现该毒性物质是气溶素(Aerolysin)。气溶素多克隆抗体可以完全中和粪菌上清的毒性效应,将此毒素命名为UC气溶素(UC-Aerolysin)。非常有意思的是,用重组Aerolysin蛋白给小鼠灌肠,发现小鼠巨噬细胞屏障显著破坏,但肠上皮屏障仍完整,这与人UC所观察到的病变几乎完全一致。进一步研究发现:巨噬细胞对UC-Aerolysin高度敏感,其敏感性是肠上皮细胞的20-80倍。

研究团队进一步从UC粪菌中分离获得了产生UC-Aerolysin的病原菌,全基因组测序和生理生化实验显示这些菌株属于气单胞菌属(Aeromonas)的一个新亚种,因它具有破坏巨噬细胞的特性,研究者将其命名为巨噬细胞毒性气单胞菌(Aeromonas sp. MTB)。该菌与其他气单胞菌不同的是具有独特的肠道定植能力,病理因素(如滥用抗生素、肠损伤物质)可促进MTB在肠道内定植,一旦定植,极难清除。即使肠道看似完全恢复,仍持续潜伏在肠道中,在条件适合时可再次活跃增殖。这一特征可以解释为什么人UC反复发作、长年不愈。

为了验证MTB感染能否通过破坏常驻巨噬细胞屏障在小鼠体内诱导与人类UC相似的肠炎,研究团队分别在野生型C57BL/6J小鼠和年轻的IL-10缺陷小鼠(6-8周,未发肠炎)中构建了MTB慢性肠炎模型。发现:随着诱导周期的增加,动物出现显著的体重减轻、脓血便、腹泻等症状,且呈进行性加重;小鼠结肠常驻巨噬细胞数量显著减少,出现严重的组织病理病变(炎性细胞浸润,隐窝扭曲和脓肿),并伴随IL-17炎症因子的特征性升高。以上变化与人类UC的病理病变十分相似。由此证实,MTB菌可能是人UC的致病菌。另外,如果预先清除肠道巨噬细胞,MTB菌感染后并不能加重肠炎症状,再次证实MTB感染引起的肠炎的细胞靶点是巨噬细胞。

除气溶素外,气单胞菌存在其它毒力因子。研究团队为了确定气溶素是否为MTB感染致病的关键毒素,构建了气溶素缺陷的(△aer)MTB菌株。△aer MTB依然具有肠道定植能力,但其感染并不能破坏巨噬细胞屏障或加重DSS诱导的肠炎。只有在△aer MTB菌株中回补气溶素基因,才能再次获得了肠炎致病性。该结果证实,气溶素是MTB诱导肠炎发生的关键致病因子。其他气单胞菌,如A.veronii (ATCC 35624, TH0426),也能够分泌气溶素,但是并不能破坏巨噬细胞屏障,证实肠道定植能力是MTB致病的先决条件。

为了分析MTB菌感染与UC的临床相关性,团队分析了来自全国10个省市的UC患者,发现79例溃疡性结肠炎患者中,72.15%粪便样本是MTB阳性,而430例健康对照中阳性率仅为11.52%。10例UC肠道组织样本中有4例患者的气溶素蛋白检测为阳性,并且主要与巨噬细胞共定位,而5例正常对照样本则没有气溶素信号。以上流行病学研究表明MTB感染与UC显著相关。

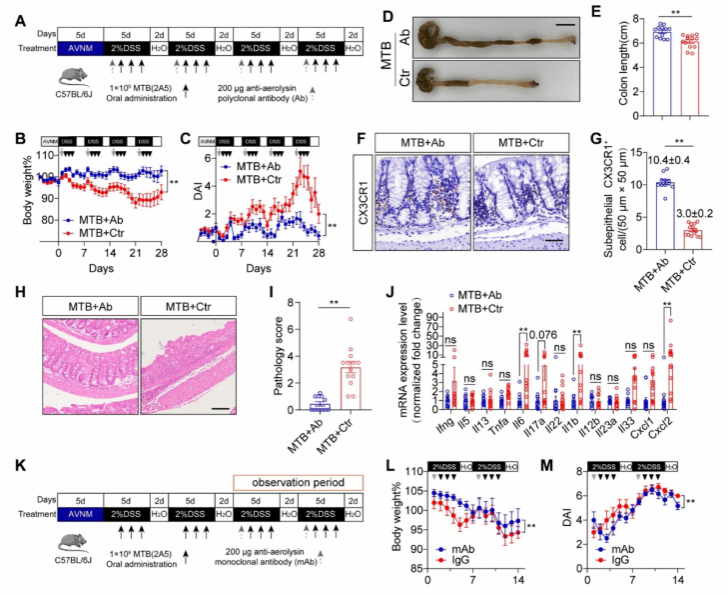

为探讨新的治疗方法,研究者制备了气溶素中和抗体。当将该抗体预先注射到小鼠体内,几乎可以完全预防MTB菌诱导的肠炎。相对于未治疗组,治疗组有完整的常驻巨噬细胞屏障,肠道组织形态和炎症因子水平与未感染MTB的小鼠水平相当。作者还初步探索了抗气溶素单抗在小鼠MTB肠炎严重的后期进行治疗干预的疗效,结果显示该单抗也有显著的治疗效果(图2)。

图2.抗气溶素抗体缓解MTB诱导的肠炎

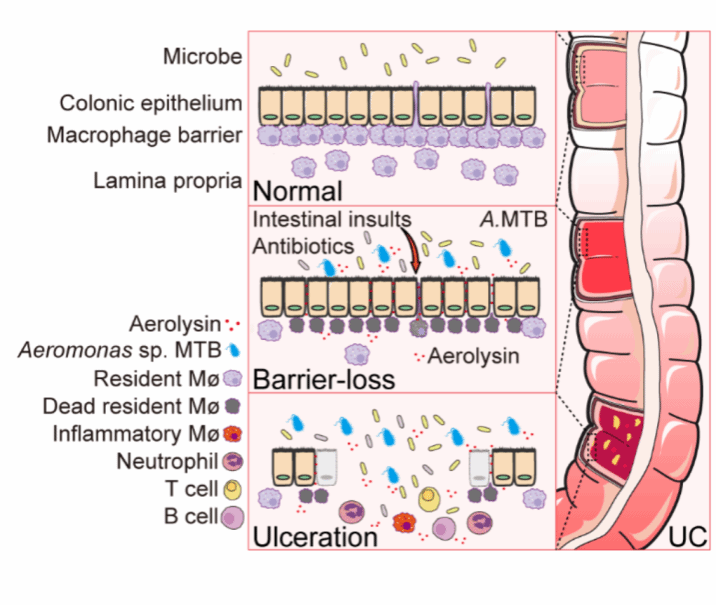

图3.研究机制图:气单胞菌变种MTB通过破坏巨噬细胞屏障增加UC易感性

综上所述,该研究发现结肠常驻巨噬细胞屏障破坏是UC发生的早期关键事件,这种巨噬细胞屏障损伤由一种气单胞菌的新变种MTB感染所引起,其机制是:在病理条件下(如抗生素或肠道损伤),MTB在肠道内长期定植、产生气溶素,不断地破坏巨噬细胞屏障,导致肠道炎症敏感性升高和肠炎发生(图3)。MTB菌和气溶素在UC患者粪便和肠道组织中的流行病学分布显著高于对照人群。气溶素和MTB菌可能是未来UC诊断和治疗的新靶点。研究者预测中和抗体疗法、杀菌疗法(如噬菌体)等可能成为治疗UC的新一代、高效的治疗手段。

该研究是由太阳成城集团tyc234cc古天乐及太阳成城集团tyc234cc古天乐附属鼓楼医院、太阳成城集团tyc234cc古天乐附属金陵医院、太阳成城集团tyc234cc古天乐宿迁医学研究院协同攻关完成。太阳成城集团tyc234cc古天乐为该文的第一作者单位和第一通讯单位,太阳成城集团tyc234cc古天乐博士生蒋志慧、太阳成城集团tyc234cc古天乐附属鼓楼医院博士后王烨、太阳成城集团tyc234cc古天乐附属金陵医院主任医师龚剑峰、太阳成城集团tyc234cc古天乐助理教授陈鑫为论文共同第一作者;太阳成城集团tyc234cc古天乐朱敏生教授、太阳成城集团tyc234cc古天乐宿迁医学研究院张雪娜研究员及太阳成城集团tyc234cc古天乐附属金陵医院汪芳裕主任医师为共同通讯作者。本研究合作者还包括南京师范大学陈华群教授、复旦大学张健教授、宿迁医院苏峰教授、第四军医大学西京医院丰帆教授、南京儿童医院刘志峰教授、南京医科大学杭栋教授、苏州大学何伟奇教授、湖州康复医院马红锋教授、南京市疾病预防控制中心洪欣研究员等。项目得到了国家自然科学基金医学原创探索计划等基金资助。

论文链接:https://doi.org/10.1126/science.adz4712